Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]

Ce n’est pas la première fois que l’on parle de Jean-François Caron dans Tikographie. Il n’est pas du Puy-de-Dôme, ni même du centre de la France, mais du nord : maire de Loos-en-Gohelle, dans la banlieue de Lens (jusqu’en 2023), il a fait de cette cité sinistrée par la fermeture des bassins miniers la première ville « démonstrateur national de la conduite du changement vers la ville durable » de France, selon l’ADEME.

Il a aussi monté la Fabrique des Transitions, principal dispositif privé national d’accompagnement des collectivités dans les démarches de transition systémique. J’avais pu échanger avec Jean-François quand la Fabrique a forgé un partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, en 2021. On s’était à nouveau croisés quand je suis passé faire un reportage à Loos-en-Gohelle en 2022.

Aujourd’hui, j’ai eu l’occasion de le revoir à l’occasion d’un passage à Clermont pour faire le point sur sa vision de la transition entre les territoires, de la commune à l’Etat en passant par le département.

Damien

Trois infos express [cliquer pour dérouler]

- La transition doit être systémique. Cela veut dire considérer les liens entre les types de projets, mais aussi combiner l’action nationale et locale. Le national permet de changer les conditions, le local est plus efficace pour embarquer et montrer les résultats.

- Là où il faut investir, c’est dans l’ingénierie du changement. Dans une commune, il faut embaucher des cadres capables d’avoir cette action systémique, d’être créatif, et de hacker le système.

- La temporalité est essentielle. Hélas, le temps de la transition – qui prend souvent plusieurs décennies, rien qu’au niveau d’une commune – n’est pas facilement compatible avec les alternances politiques et la nécessaire coordination des différents niveaux de territoires.

Sommaire

Accès direct aux questions de l’entretien :

- Comment résumes-tu la logique de transition que tu as appliquée à Loos-en-Gohelle ?

- Comment parvenir dans ce cas à combiner les deux orientations ?

- Faut-il agir plutôt au local ou au national ?

- Tu insistes sur la dimension de conduite du changement. Est-ce plus facile en local ?

- Donc tu recommandes de mettre le paquet sur la transition à partir de la commune ?

- Tu insistes sur la question de la temporalité…

- Les communes ont-elles les moyens de faire la transition ?

- Peux-tu nous résumer les points-clé de la transition ?

- Pour conclure, tu as œuvré à la première « Fabrique des transitions départementale, avec le Puy-de-Dôme. Quel est l’avantage de travailler sur ce périmètre ?

Comment résumes-tu la logique de transition que tu as appliquée à Loos-en-Gohelle ?

En fait, il y a une bataille de mots : transition, redirection, bifurcation, développement durable… mais c’est surtout une façon de se différencier dans les débats. Ce qui me semble pertinent, c’est la complémentarité entre atténuation et adaptation, qui sont les deux grandes orientations.

Atténuer, c’est réduire le problème à la source. Adapter, c’est plutôt « le problème est là, comment je m’en protège ?« . Mais il faut faire les deux en même temps ! Le plan national d’adaption à +4 degrés d’ici 2100 a l’immense mérite de mettre la barre à un niveau très haut. Autrement dit, on ne s’en sortira pas avec des petits aménagements. Il faut agir à grande échelle.

Le piège, ce serait que l’adaptation prenne tout l’espace. Par exemple, que l’on construise des digues en se disant « moi je me protège, le reste je m’en fous« . Ce n’est pas possible !

Comment parvenir dans ce cas à combiner les deux orientations ?

Quand on prend les problèmes de manière analytique et isolée, on risque de ne pas avoir d’efficacité significative. On peut améliorer des choses, mais ça ne fait pas système.

En fait, le sujet requiert une prise en compte beaucoup plus large : au niveau d’une forme de transition écologique mais aussi de justice sociale.

« Il faut se méfier des micro-actions isolées »

Je prends cet exemple à Loos : on a basculé l’habitat social en éco-construction. Aujourd’hui, les personnes à bas revenu ne payent presque plus de chauffage. C’est un double bénéfice, écologique et social.

C’est pour cela qu’il faut se méfier des micro-actions isolées du style « moi, j’ai fait une toiture solaire » ou « moi, j’ai fait un îlot de fraîcheur« . Si elles ne changent pas grand-chose autour, on reste dans l’ancienne logique.

Faut-il agir plutôt au local ou au national ?

Pour atteindre une dimension systémique, il faut agir aux deux niveaux.

La dimension globale de l’Etat permet d’agir sur les lois et les réglementations. Par exemple, modifier la TVA sur les types de produits, ça peut changer le système. Il peut donc y avoir une réponse au niveau national.

La dimension locale, elle, permet de facilement mobiliser les citoyens grâce à la proximité. Elle permet aussi de montrer des résultats facilement, et d’appliquer des « petits pas ». Le local est donc précieux, même s’il ne modifie pas forcément les conditions d’ensemble.

Tu insistes sur la dimension de conduite du changement. Est-ce plus facile en local ?

Oui, car l’Etat est encore bloqué dans une idéologie libérale et croissanciste – que l’on parle de Hollande ou de Macron. Et il fait montre d’une résistance structurelle au changement, caractéristique de beaucoup de grandes institutions.

« En local, on peut bien plus facilement montrer que le changement est possible. »

On m’a demandé pourquoi je n’avais pas accepté de devenir ministre ? Parce que j’avais répondu « premier ministre sinon rien » ! C’est le minimum requis pour peser sur les choses. Quand tu es secrétaire d’Etat à la biodiversité, tu ne pèses rien face au ministre de l’agriculture ou de l’économie.

En local, on peut bien plus facilement montrer que le changement est possible. Même si ça a des limites, cela apporte plein d’enseignements sur la transversalité et la mobilisation des habitants. Le tout, avec une dimension opérationnelle et pratique très intéressante.

Voir le reportage fait par Tikographie à Loos-en-Gohelle en 2022 : « Avec Jean-François Caron, la transition des collectivités se construit ensemble »

Donc tu recommandes de mettre le paquet sur la transition à partir de la commune ?

C’est ce que j’ai fait, mais il faut être conscient que la commune se heurtera forcément à des questions plus « macro ». Par exemple, la question des transports se règle sur un périmètre bien plus large.

En fait, il n’y a pas un seul territoire pertinent. Le périmètre se définit par rapport à des enjeux donnés. L’eau se traite au niveau du bassin versant. L’emploi sur le « bassin d’emploi ». L’implication des citoyens dans la commune ou dans le quartier ! Il faut donc une vraie coopération entre les territoires, c’est hyper important.

« On voit ici les limites du modèle démocratique. »

Une des solutions, que j’ai appliquée au niveau de Loos-en-Gohelle, c’est de hacker le système. Par exemple sur la question de la récupération des eaux de pluies, ce qui était interdit en France mais autorisé en Belgique depuis 20 ans déjà. J’ai eu des ennuis à ce sujet… mais j’ai tenu bon, et maintenant la loi a changé en France.

La suite de votre article après une page de pub (pour Tikographie)

Merci de votre temps de cerveau disponible ! Le cours de votre article peut reprendre.

Tu insistes sur la question de la temporalité…

Oui car le temps du politique n’est pas le temps de la transition. Cette dernière n’est pas visible rapidement, c’est un travail de fond. Or, les élus locaux adorent le concret rapidement, les rond-points à inaugurer…

On voit ici les limites du modèle démocratique. Sur un territoire donné, il suffit d’un changement de majorité pour que la transition s’effiloche. Plus largement, avec les élections au niveau de chaque territoire interdépendant, cela peut désynchroniser l’action.

Un territoire, c’est un paquebot. Ça met du temps à se réorienter. A Loos, j’ai mis vingt ans. Et un changement culturel, ça prend souvent une génération entière.

Les communes ont-elles les moyens de faire la transition ?

Ce n’est pas tant un problème de moyens matériels que de faire les bons choix aux bons moments. Par exemple, bien orienter un bâtiment par rapport au soleil, choisir la bonne couleur de matériaux, ça peut avoir des conséquences majeures sur la consommation d’énergie.

Je dirais donc qu’il faut surtout financer l’ingénierie de projet. C’est d’ailleurs le sujet principal sur lequel se concentre la Fabrique des Transitions. Passer à un état de « ville en transition », porter les multiples projets nécessaires, mais aussi penser simultanéité et systémique, aller contre la loi, imaginer des nouvelles organisations… ça requiert beaucoup d’énergie.

« Il faut surtout financer l’ingénierie de projet. »

Et il faut les bonnes personnes pour encadrer tout cela. Dans les collectivités, il faut voir combien on a de cadres de « niveau A » (directeur général des services, ingénieurs en chef, responsables des services…). Pour une ville de la taille de Loos-en-Gohelle, soit 7000 habitants, il y a en général un seul cadre de ce niveau. Moi, j’en ai sept ! Cela démultiplie la capacité de porter des projets. Mais ça requiert un vrai financement.

Peux-tu nous résumer les points-clé de la transition ?

Suivant le retour d’expérience de Loos-en-Gohelle, on peut dire qu’il faut :

1/ connaître les théories de l’engagement et y mettre du sens, notamment à partir des valeurs et de l’histoire locale. Et avoir conscience qu’il va falloir y mettre du jus.

2/ attraper la systémie et la transversalité : tout croiser, provoquer des changements managériaux, mettre en place des groupes de pairs, des espaces de rencontre…

3/ embarquer la société, en renforçant tous les processus de coopération et d’alliance entre les acteurs locaux. Notamment en les rapprochant dans la chaîne de valeur, par exemple en mettant en relation les agriculteurs et les consommateurs de produits alimentaires.

4/ faire émerger les nouvelles valeurs et surtout les révéler ! Il faut créer des canaux de visibilité. La durabilité, c’est principalement invisible. Il y a un vrai enjeu de narration et de célébration.

Pour conclure, tu as œuvré à la première « Fabrique des transitions départementale, avec le Puy-de-Dôme. Quel est l’avantage de travailler sur ce périmètre ?

L’avantage d’un conseil départemental se situe à plusieurs niveaux : un territoire relativement vaste et varié, des compétences (au sens juridiques) intéressantes comme le social, les routes ou les collèges – avec le patrimoine bâti qui lui correspond. Également, des moyens financiers significatifs et de l’ingénierie de projet.

En d’autres termes, c’est une « masse critique » particulièrement intéressante, une vraie visibilité, tout en conservant la proximité avec les habitants.

L'interview de Jean-François Caron en 2021, après la conclusion du partenariat avec le Puy-de-Dôme : « Avec Jean-François Caron, la transition des collectivités se construit ensemble »

Entretien réalisé par Damien Caillard le 23 mai 2024. Photos Damien Caillard. A la une : intervention de Jean-François Caron au colloque « situations extrêmes et résilience » organisé par Pascal Lièvre du laboratoire Clerma, le 23 mai 2024.

Soutenez Tikographie, média engagé à but non lucratif

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

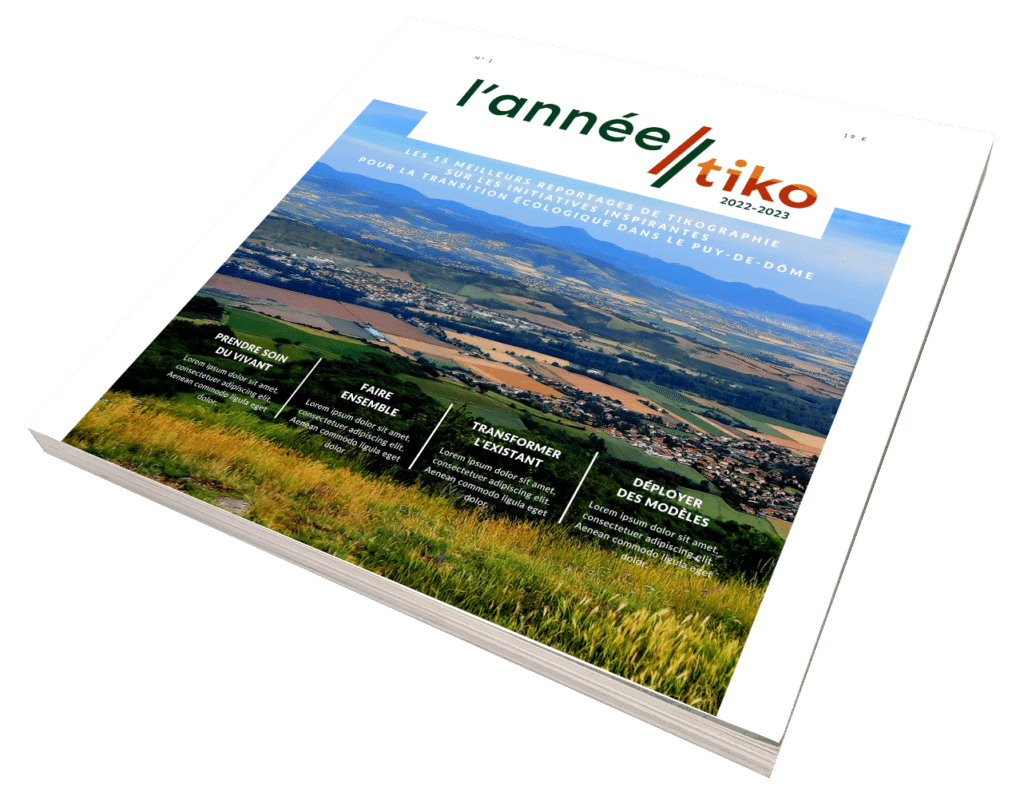

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six façons d’aider à ce média à perdurer :

La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.