Le fondateur de l’agence Via Pando revient sur son travail sur les filières du verre et du chanvre, et sur son expertise en économie circulaire avec Circulab. Il en a développé une offre incitant les entreprises à un changement radical de modèle.

Les intitulés dans un rectangle noir sont des blocs déroulants : cliquez dessus pour accéder à leur contenu.

De même, cliquez sur chaque photo ou visuel pour l’afficher en grand format.

« Les imaginaires, médiation culturelle de la résilience territoriale »

Notre prochaine table ronde réunira des intervenant.es puydômois.es autour des « imaginaires » et de la manière dont ces représentations culturelles façonnent notre engagement

48ème Rencontre Tikographie, jeudi 10 avril 17-19h (au KAP) – tous publics, accès libre

Tu travailles depuis des années sur les “solutions biosourcées”, notamment dans la construction…

J’avais en effet développé ce type de solutions pour le cimentier Vicat ou pour Saint-Gobain, depuis les années 2000. Le fait que Vicat s’oriente vers le biosourcé était une évidence, sur laquelle j’ai insisté puis que j’ai accompagnée en interne à partir de 2005. Je suis convaincu que le développement durable devait être le modèle, à l’époque comme aujourd’hui.

Mais, quand quelque chose est une évidence, il est parfois difficile d’en parler. J’ai personnellement été élevé suivant le principe de ne pas dépenser plus que ce que l’on a – et c’est cohérent avec les ressources que la planète peut nous donner. J’ai aussi fait beaucoup de lean management, qui est une approche d’entreprise consistant à “faire plus avec moins”.

Mon virage vers l’accompagnement au changement s’est opéré à l’occasion du Covid. J’étais alors consultant indépendant en stratégie mais sur du développement généraliste, pas spécialement “durable”. Au premier confinement, toutes mes missions se sont arrêtées. J’ai eu le temps de réfléchir, sur la base de nombreuses discussions dans l’écosystème et de documentations.

Est-ce à ce moment que tu t’es rapproché de Circulab ?

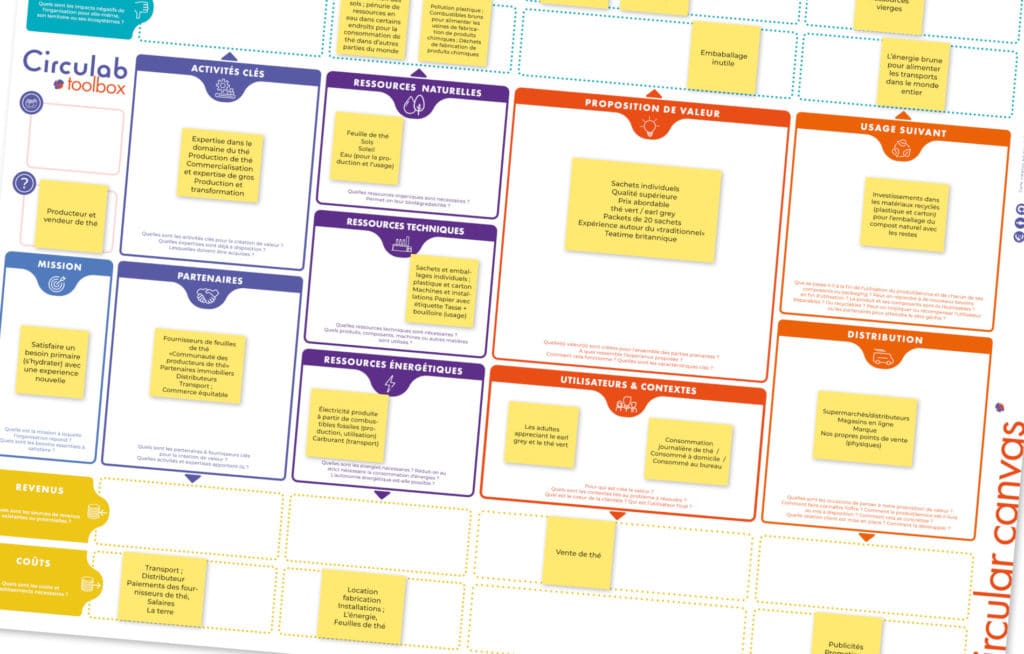

Oui, j’étais déjà en contact avec Brieuc Saffré, co-fondateur de ce réseau national dédié à la promotion de l’économie circulaire. Suite à ma formation au Campus de la Transition après 2020, je me suis formellement rapproché de Circulab. J’y ai suivi des modules de formation en biomimétisme puis en design circulaire.

« Quand quelque chose est une évidence, il est parfois difficile d’en parler. »

Je suis maintenant membre de la Communauté Circulab, un réseau d’une centaine d’experts. Il m’apporte des outils vraiment bien pensés, et en particulier le Circular Canvas. C’est un super dispositif d’exploration et de design pour comprendre son modèle économique, visualiser ses impacts et envisager un changement de paradigme, du linéaire au circulaire. Il est beaucoup plus pertinent en durabilité que le Business Model Canvas, davantage classique et “figé”. Le Circular Canvas permet vraiment d’aborder les flux dont dépend son entreprise, et d’intégrer la notion d’impact.

Tu en es venu à créer Via Pando, que tu présentes comme une “agence créative” pour la durabilité…

J’ai défini ma mission ainsi : rendre possible ce changement [vers le développement durable] pour les entreprises. Je souhaite leur montrer comment passer du modèle actuel, générateur de nombreux impacts négatifs sur l’environnement, à un autre modèle vertueux. A condition de concilier la performance économique avec les enjeux sociétaux et environnementaux.

Via Pando propose de travailler sur la transformation du modèle des entreprises en allant au-delà des “petits pas” dont les chefs d’entreprise se contentent trop souvent. Le problème est qu’ils sont plus des exploitants que des explorateurs ! Ils se focalisent trop sur la gestion du quotidien. C’est bien sûr nécessaire, mais il est aussi capital de se garder du temps de prospective.

« Via Pando propose de travailler sur la transformation du modèle des entreprises en allant au-delà des “petits pas” «

Je suis donc convaincu que l’innovation doit rester au cœur du processus de transformation. Pour développer ces modèles à impacts positifs, il faut tout repenser : modèle économique, produits et services, écosystèmes et filières. Et il faut le faire principalement à l’échelon territorial. C’est une innovation qui tient compte des limites planétaires, de la capacité de régénération des ressources : du design thinking augmenté d’une dimension nature, qui intègre les problématiques de climat, de biodiversité, d’environnement au sens large.

La décroissance est-elle un moyen d’atteindre ces objectifs ?

Je ne pense pas, car le nouveau modèle doit être à la fois écologiquement efficace, économiquement viable et socialement désirable. Aujourd’hui, quand tu parles décroissance, tu fais peur aux personnes qui t’écoutent. En plus, la nature vit sa vie indépendamment des hommes, et elle sait croître et s’adapter.

« Je suis convaincu que l’innovation doit rester au cœur du processus de transformation »

Je cherche à montrer qu’il y a des alternatives écologiques qui permettent de ne pas renoncer. A condition de s’y prendre très tôt, et d’être accompagné. Attendre, voire être attentiste, c’est prendre un grand risque, car les entreprises seront bientôt au pied du mur. Il faut commencer à chercher des solutions dès maintenant, et cela prend du temps.

Tu vois donc une opportunité de développement économique dans ces nouveaux modèles d’affaires écologiques ?

Oui, car non seulement il faut agir vite, mais il faut aussi prendre les devants. C’est toute la question d’être parmi les premiers dans “l’océan bleu” [principe selon lequel les primo-innovateurs d’un marché peuvent en changer les règles et prendre une avance décisive sur leurs concurrents, NDLR]. Si tu attends que les autres y aillent, tu resteras dans la masse de “l’océan rouge” [qui regroupe les acteurs du marché existant, NDLR].

Par exemple, les enseignes de fast food communiquent beaucoup sur le fait qu’elles lavent désormais leur vaisselle. Mais elles ont attendu d’y être contraintes par la loi [sur l’interdiction du plastique à usage unique, NDLR] ! Alors que, il y a 5 ans, si l’une d’entre elles avait pris le lead, elle aurait créé cet “océan bleu”. Ce qui les empêchait de le faire, c’est l’attentisme : on ne veut pas être le premier à changer.

« Non seulement il faut agir vite, mais il faut aussi prendre les devants. »

A l’inverse, les exemples d’effets positifs de la transformation abondent. Sur Clermont, je pense à Babymoov qui a lancé une offre [éco-responsable] : auparavant, ils avaient du mal à recruter, et très rapidement après ce lancement ils ont reçu CV et candidatures spontanées en pagaille. En fait, leur virage avait redonné du sens à leur action, qui s’était dénaturée au fil du temps.

Au-delà du réflexe attentiste, quels sont les principaux freins au changement dans les entreprises ?

Ils sont multiples. On peut notamment évoquer le fait que les clients – mais aussi beaucoup d’acteurs dans la chaîne de valeur – n’anticipent pas la rareté à venir des ressources. En 1995, je faisais chez Saint-Gobain la promotion de systèmes super-isolants pour les logements, ce qui aurait évité les nombreuses passoires thermiques que l’on connaît aujourd’hui. Mais nos clients n’envisageaient pas une crise de l’énergie ou des matériaux. Pourtant, quand ils construisent, ils le font pour 50 ans ! Mais ils préféraient mettre leur budget dans la robinetterie…

Pourtant, je comprends qu’il est difficile de faire ces choix pour un client final. Ou de surenchérir ses prix pour un fournisseur, de porter un discours différent quand ses concurrents ne changent pas. On a donc tendance à se fondre dans la masse. Tout cela n’aide pas l’innovation de rupture.

« Beaucoup d’acteurs dans la chaîne de valeur (…) n’anticipent pas la rareté à venir des ressources. »

Il y a aussi le contre-argument de la technologie qui nous sauvera de la raréfaction des matériaux. Par exemple avec la voiture électrique : ses matières premières sont loin d’être propres, le recyclage n’est pas garanti, la production est énergivore, mais l’adopter permettrait – suivant cette logique – de “gagner du temps” pour trouver d’autres solutions, demain. Au fond, ce n’est qu’une manière de préserver le business as usual avec des modifications à la marge.

La RSE est-elle, selon toi, une bonne approche ?

J’ai un regard assez critique de la RSE et des “petits pas” en général, comme je l’ai dit tout à l’heure. La RSE n’a pas produit les effets escomptés, globalement. Elle pousse à s’adapter au changement, mais ce n’est plus suffisant ! Il faut revoir le modèle de façon radicale, même s’il y a davantage d’inconnu. Passer d’un modèle linéaire à un modèle circulaire, c’est le meilleur moyen d’activer les leviers de la RSE et de faire plus et mieux rapidement.

A l’inverse, tu places tes espoirs dans l’économie circulaire…

Le design circulaire est en effet le moyen d’atteindre cet objectif de transformation vertueuse. Il est nécessaire de tenir compte de la capacité de régénération des ressources. Et l’approche circulaire génère beaucoup plus d’opportunités de création de valeur que de contraintes. C’est un nouveau territoire à explorer !

Pourquoi ? Car on peut créer de nouvelles offres sans extraire de ressources. C’est donc le moyen de générer de la croissance économique et du développement par la circularité, avec des effets négatifs minimisés, voire de la régénération. Si on regarde les discours sur ce thème de Patagonia, d’Hermès, de Petit Bateau, on voit quelque chose de très différenciant.

Mais il y a encore du travail à faire pour convaincre les entreprises de prendre cette voie. L’économie circulaire est hélas peu connue, et trop assimilée au simple recyclage. Pour moi, le recyclage, c’est au contraire quand on a raté tout le reste avant. Car on n’a – dans ce cas – pas assez prévu les étapes de réparation ou de réutilisation.

Tu participes aussi à des initiatives territoriales sur le réemploi, comme Pampa avec le matériau verre. Quelle est ton analyse de ce projet ?

Le verre est un matériau durable, probablement le meilleur qui soit. Si on accepte de mettre de l’énergie pour le produire, il peut ensuite avoir une très longue durée de vie… à condition de ne pas le briser ! Ce que l’on fait aujourd’hui, après un premier et unique usage. Or, l’ADEME a montré que l’on diminuerait de 80% les impacts écologiques des emballages en verre si on lavait les bouteilles plutôt que de les recycler.

« Il y a encore du travail à faire pour convaincre les entreprises de prendre cette voie [de l’économie circulaire] »

Pampa travaille à cet objectif en Auvergne, et je fais partie des groupes de travail. C’est une excellente initiative… mais je regrette que le projet manque d’ambition. Je veux dire par là que si l’on ne va pas chercher les grands acteurs du secteur, les principaux conditionneurs ou distributeurs, on ne changera le système qu’à la marge. Pour être efficace à l’échelle locale, il faut connaître ce qui est importé sur le territoire, et faire en sorte que tout soit lavable et réutilisable !

Quelle serait alors la bonne manière d’agir sur cette filière du verre ?

Je pense que l’on devrait travailler par grande filière de type de produit. Prenons le cas du vin en France : chaque domaine veut sa bouteille et son étiquette pour se démarquer des autres. Cette organisation rend impossible le réemploi, par définition. Et si tu concevais un modèle unique de bouteille, en accord – par exemple – avec la filière des vins d’Auvergne… et un cahier des charges commun pour les étiquettes (détachables à l’eau, etc) ? On sait ce qu’il faudrait faire. Et on le testerait en local.

N’oublions pas qu’il y a des économies potentielles derrière tout cela. Parce qu’il y a des coûts marketing et de conception sur les bouteilles, aussi parce que tu peux mutualiser les achats. Pour la bière, par exemple, si 30 ou 40 micro-brasseries achètent ensemble le même modèle de bouteille, cela génèrerait des économies.

Pourquoi le chanvre est-il l’autre matériau qui te passionne ?

Je suis très intéressé par les bioressources au sens large, dans le BTP mais aussi dans l’industrie ou l’habillement. Quand je dis bioressources, je pense à leur caractère renouvelable. Et le chanvre en est un des meilleurs exemples.

Si on résume ses avantages, le chanvre peut stocker autant de carbone à l’hectare qu’une forêt, avec un temps de croissance beaucoup plus court. C’est donc un puits de carbone très intéressant. En outre, il n’a besoin d’aucun intrant phytosanitaire pour sa croissance. Le chanvre est aussi très adaptatif et résilient, notamment face au manque d’eau. En 2022, lors de la sécheresse, les rendements des cultures françaises ont même été supérieurs à ceux des années précédentes.

« La question [des matériaux biosourcés] est celle des filières locales, comme souvent. »

En outre, le chanvre est une “tête d’assolement”, une culture qui prépare le sol pour une autre production. Tu sèmes du chanvre en avril, tu récoltes début juillet, tu le laisses un peu au sol pour que les bactéries démarrent naturellement le processus de séparation de la fibre et de la tige, puis tu peux semer une culture dite d’hiver.

Enfin, le chanvre est une des rares plantes sans aucun déchet. Tout y est valorisé, contrairement au maïs ou au lin notamment. En particulier, on utilise la graine du chanvre (le “chenevis”) pour produire de l’huile, des cosmétiques ou de la bière, la fibre pour fabriquer des isolants biosourcés et la chènevotte [granulats issus de la partie boisée] pour faire des bétons isolants. C’est donc un revenu potentiel très intéressant pour l’agriculteur, quand il y a des accords avec les coopératives de transformation.

Est-il possible de produire du chanvre à grande échelle en Auvergne ?

La question est en effet celle des filières locales, comme souvent. Elles sont présentes en France, à destination du bâtiment mais aussi de l’automobile, de la fabrication de mobilier ou du textile. Le développement se fait par territoire, avec un outil de transformation qui peut en général traiter 2000 hectares environnants.

En 2005, il y avait 8000 hectares de chanvre en France. Il y en a 22 000 aujourd’hui. Cela devrait doubler dans les trois ans car il y a beaucoup de projets en cours. Mais n’oublions pas qu’au XIXème siècle, la France comptait… 180 000 hectares de chanvre !

Quant à l’Auvergne, c’est tout à fait possible de développer cette culture, y compris hors Limagne, à condition d’optimiser les flux de transport et de développer la filière locale. J’accompagne des acteurs qui travaillent sur des systèmes constructifs 100% biosourcés, où le chanvre tient une part majeure. Et, à Clermont, nous bénéficions de Polytech [aux Cézeaux, NDLR], qui est un centre d’études reconnu pour l’utilisation de ce matériau dans le secteur de la construction, idéal pour réaliser des tests.

Enfin, tu es aussi membre et même co-animateur du Club Open Innovation Impact [COII] d’Auvergne. Quel est son apport pour les participants ?

J’en suis membre depuis son origine en 2018, et je le co-anime depuis septembre 2022. J’y fais des apports méthodologiques sur la notion d’innovation à impact, c’est-à-dire sous contrainte de ressources et de limites planétaires. Cela redonne du sens à l’innovation, celui d’aider à améliorer la situation. L’innovation doit être impérativement liée à la réduction de nos impacts !

Mes outils au COII sont ceux du design circulaire, en particulier le Circular Canvas. J’aide les participants à comprendre les fonctionnement économiques et écosystémiques avec leurs composants mais aussi avec leur dynamique, leurs limites et leurs risques. J’anime aussi des séances sur l’éco-conception.

Le COII est toujours très enrichissant. Chaque séance aborde un sujet nouveau. Les participants y sont, pour la plupart, présents depuis le début et veulent continuer. Cela se passe dans un esprit bienveillant qui favorise la collaboration et l’ouverture.

| Ressources complémentaires proposées par Eric: Comprendre – Lire « l’Economie symbiotique » d’Isabelle Delannoy, ou « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce » de Corinne Morel Darleux. « Ca montre bien que l’on a plus le temps de l’adaptation, que c’est à nous de changer les conditions qui permettront le maintien de la vie sur Terre » selon Eric Agir – Rejoindre des initiatives locales, et/ou un dispositif comme le Budget Eco-Citoyen [BEC] du Conseil Départemental. « J’ai rejoint le BEC sur la base de mon travail en économie circulaire, mais je participe aussi à l’incubateur Cocoshaker avec les sprint circulaires » Eric conseille aussi de se méfier du e-commerce : Je me bats contre le commerce électronique tel qu’il est conçu aujourd’hui. Il n’y a que des impacts négatifs : suremballage, surtransport, taux de retour énormes pour certains produits comme les chaussures… c’est une gabegie d’énergie et de ressources. En outre, tout vouloir tout de suite interroge notre modèle de société » |

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par l’association loi 1901 Par Ici la Résilience, dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six moyens de participer à notre projet :

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.

Propos recueillis le 13 avril 2023, mis en forme pour plus de clarté et relus et corrigés par Eric Perrot. Crédit photo de Une : Eric Perrot (DR)