Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]

Alerte : risque de conflit d’intérêt… alors autant en parler en toute transparence. Depuis la fin de l’an dernier, Damien Caillard, fondateur de Tikographie et deuxième moitié de notre rédaction (il faudrait même dire première moitié) est aussi le coprésident du Cisca.

Je vais donc lever solennellement la main et dire « je jure… » que je n’ai subi aucune pression, ni pour réaliser cet entretien, ni pour l’orienter comme ceci ou cela ou en supprimer ceci ou cela. Au contraire, Damien n’a cessé de me répéter que j’étais libre d’écrire ce que je voulais. C’en serait presque suspect… (Non, je rigole. Nous travaillons en toute confiance !)

Ma seule difficulté a été de devoir sacrifier beaucoup de propos dans la très longue, très riche et très libre conversation que j’ai eue avec Geoffrey.

Cette interview est donc un concentré (déjà bien long) de ce qu’il y aurait à dire sur cette équipe qui se bonifie avec l’expérience, après avoir été pas mal cabossée dans ses premières années, faute de pouvoir faire comprendre clairement ce qu’avait à faire valoir cet ovni ni tout à fait universitaire, ni vraiment institutionnel, ni complètement société civile, mais un peu tout ça en même temps.

J’ai essayé de garder le plus intéressant, autour de ce que le Cisca apporte au territoire. Et de cette dernière phrase dont j’ai fait mon titre. Prononcée avant le week-end dernier, je trouve quand même qu’elle résonne (et raisonne) super bien aujourd’hui.

Marie-Pierre

Trois infos express [cliquer pour dérouler]

- Le Centre d’Innovations sociales Clermont Auvergne accompagne les collectivités, associations, entreprises et autres collectifs dans leur transformation sur les enjeux de transition et de résilience, en faisant travailler des doctorants dans les structures ou à leurs côtés. Avec la particularité d’amener des méthodes participatives qui soignent avant tout les difficultés de communication entre les personnes concernées : le but est de coconstruire les problématiques du territoire, en tenant compte du vécu de chacun pour mieux se comprendre. Il s’agit pour Geoffrey Volat d’un enjeu fondamental de démocratie.

- Les structures sont de plus en plus demandeuses. Le frein n’est plus sur la question des enjeux de la transition, mais peut-être sur la façon d’intégrer les doctorants. Reste aussi la question du transfert de connaissances, à partir des études réalisées sur un territoire vers les autres, qui est encore embryonnaire.

- Après des années complexes à trouver ses marques et faire reconnaître sa légitimité, et une année 2023 entre difficultés de trésorerie et négociations tendues avec l’Université, le Cisca poursuit sa route avec un peu plus de sérénité. Une convention d’objectifs et de moyens va clarifier ses rapports avec l’UCA.

Sommaire

- Comment définis-tu aujourd’hui le rôle du Cisca, et en quoi est-il singulier ?

- En quoi est-elle fondamentale ?

- Le Cisca a mis du temps à définir et à faire valoir son rôle, voire sa légitimité. Vous avez encore traversé récemment une période de turbulences. Comment l’analyses-tu ?

- Comment cette crise s’est-elle dénouée ?

- Aujourd’hui, où en êtes-vous en termes d’organisation pour mener les recherches sur le terrain ?

- Avez-vous tout de même des projets où le travail des thésards se passe bien ?

- Globalement, quel bilan peux-tu faire des projets travaillés par le Cisca ?

- Ce qui veut dire que vous déterminez des sujets et que vous recherchez parmi vos adhérents qui souhaite travailler sur la question ?

- C’est-à-dire qu’à partir d’une demande d’une collectivité ou d’un autre organisme, vous commencez par identifier la vraie nature du problème, qui peut être plus profond que ce qui est formulé ?

- Ce sont donc des actions que mène aujourd’hui l’équipe du Cisca et non plus les doctorants comme c’était prévu au départ ?

- Pour revenir aux projets en cours, combien en portez-vous ?

- A l’origine, le but du Cisca était aussi de pouvoir mettre les connaissances acquises sur vos territoires de recherche à disposition des autres adhérents. Qu’avez-vous réussi dans cette dimension ?

- As-tu l’impression que le Cisca a fait avancer le territoire vers une plus grande résilience ?

- Pour revenir aux doctorants qui vont au bout de leur thèse, que deviennent-ils ensuite ?

- Pour conclure, quelle est ta plus grande fierté ?

Comment définis-tu aujourd’hui le rôle du Cisca, et en quoi est-il singulier ?

Geoffrey Volat : Nous faisons de la recherche-action sur les enjeux de transition et de résilience, auprès des collectivités, associations, entreprises ou autres collectifs.

Ce qui nous rend vraiment singulier, c’est notre approche, qui croise innovation sociale et communication. Nous sommes les seuls à avoir cette approche communicationnelle, qui vient des personnalités fondatrices du Cisca, chercheurs dans le domaine de la communication : le fondateur Nicolas Duracka, ou le chercheur Éric Dacheux, qui a été notre directeur de thèse à tous les deux.

Notre plus-value, c’est que nous parlons d’incommunication. Nous considérons qu’on a tous des expériences, des vécus, des pratiques quotidiennes qui nous singularisent. Si on part du principe qu’au point de départ on ne se comprend pas, on va prendre beaucoup plus de soin à essayer de se comprendre et on y parviendra mieux.

A cela, j’ai ajouté une notion pour moi fondamentale : la dimension participative.

En quoi est-elle fondamentale ?

Je pense qu’il n’y a pas de transformation sans démocratie. Si on fait de la recherche-action avec un universitaire qui se contente d’aller chercher des données sur un territoire, juste pour en faire un article, ça n’aide pas à transformer le territoire. Les acteurs concernés par le problème que nous étudions doivent participer activement à la problématisation et à l’enquête du chercheur.

« Nos connaissances ne peuvent pas s’imposer aux gens. »

Parce que nous avons la volonté de contribuer à transformer les organisations pour les rendre plus résilientes, nous ne pouvons pas rester sur la posture descendante qu’ont beaucoup de chercheurs. Nous sommes experts d’un domaine, mais si nous arrivons sur un terrain où on nous dit « ben non, ce que vous dites, ça ne colle pas avec ce qu’on vit ici », nous devons alors accepter de reprendre notre étude pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Nos connaissances ne peuvent pas s’imposer aux gens.

J’ai beaucoup réfléchi là-dessus, travaillé sur le sujet. J’ai aussi la chance d’être entouré de personnes comme Pierre Friedrich, capable de transcrire ce qu’on apporte dans des outils, des postures, des savoir-être pour que les acteurs du terrain participent réellement à la construction de la transformation sur les problématiques étudiées.

Lire aussi le portrait du premier directeur du Cisca : « Nicolas Duracka, chercheur résilient »

Le Cisca a mis du temps à définir et à faire valoir son rôle, voire sa légitimité. Vous avez encore traversé récemment une période de turbulences. Comment l’analyses-tu ?

G.V. : L’année 2023 a été dure car nous avons eu de gros problèmes de trésorerie. Le Cisca a grossi très vite, avec des projets importants ; cela nous fragilise, car nous sommes structurés en association, sans trésorerie au départ, Si un projet tombe à l’eau, si quelqu’un tarde à nous payer une grosse facture, on est vite en difficulté. France Active nous a bien soutenus, ainsi que certains adhérents… D’autres nous incitaient plutôt à engager un redressement judiciaire que je ne souhaitais pas. C’était une grosse crise de développement. Heureusement, nous sommes restés soudés.

De façon concomitante, nous avons connu de fortes tensions avec l’Université Clermont Auvergne et avec la Métropole, qui souhaitaient clarifier notre rôle – dans un climat de tension avec certains labos universitaires et avec l’IADT. La Métropole a souhaité se retirer de la gouvernance et du financement du Cisca.

« Il s’est avéré que nos deux structures étaient trop différentes, dans la posture et l’état d’esprit. »

Il a été envisagé un temps d’intégrer le Cisca à Clermont Auvergne Innovation, structure qui a vocation à transférer les connaissances scientifiques et techniques de l’Université aux entreprises industrielles. Mais de façon similaire à ce que nous avions déjà vécu avec l’Agence d’urbanisme, il s’est avéré que nos deux structures étaient trop différentes, dans la posture et l’état d’esprit. Nous avons essayé de travailler sur cette hypothèse mais on ne se comprenait pas. Lors de la présentation du projet à l’assemblée générale du Cisca, il y a eu un rejet massif de la part des adhérents.

Comment cette crise s’est-elle dénouée ?

G.V. : J’ai eu la chance d’avoir deux nouveaux coprésidents qui sont montés au créneau pour surmonter cet épisode. Notamment Damien Caillard, qui a pris beaucoup de son temps, avec beaucoup de diplomatie. Nous avons abouti à la solution de conserver le Cisca en association autonome, avec une convention cadre d’objectifs et de moyens avec l’Université. Cette convention aura deux déclinaisons. D’une part pour travailler avec Clermont Auvergne Innovation – on sait que ce ne sera pas facile, mais au moins nous nous comprenons sur la nécessité d’équilibrer notre modèle économique.

« Finalement, je suis plutôt enthousiaste sur la trajectoire qui est en train d’être prise. »

L’autre volet de la convention est avec l’Université foraine, pilotée par l’IUT avec ses différentes antennes partout en Auvergne. De ce côté nous sommes beaucoup plus en phase, sur un modèle de co-construction avec les territoires, y compris ruraux.

Enfin, nous avons pris la décision de nous doter d’un fond associatif qui va nous permettre de continuer plus sereinement sur le même modèle économique, avec une réserve de trésorerie.

Donc finalement, je suis plutôt enthousiaste sur la trajectoire qui est en train d’être prise.

Lire aussi le précédent entretien sur le Cisca : « Pour Geoffrey Volat, le CISCA souhaite « faire bénéficier à ses membres de la connaissance produite » sur la résilience territoriale »

Aujourd’hui, où en êtes-vous en termes d’organisation pour mener les recherches sur le terrain ?

G.V. : Nous sommes six salariés à temps plein et on sera sept en septembre. Parmi lesquels deux doctorantes qui mènent leur travail de recherche en interne. S’y ajoutent les doctorants de l’Université avec qui nous avons contractualisé pour qu’ils travaillent sur les problématiques de nos adhérents.

Cependant sur le volet des doctorants envoyés sur les territoires, cela n’a pas fonctionné aussi bien que nous l’espérions. Le projet initial était de placer des thèses en Cifre dans les structures, car c’est un bon moyen de faire le lien entre les territoires et la recherche. Dans ce modèle, notre rôle était de faire en sorte que les connaissances produites par les doctorants sur un territoire puissent bénéficier à d’autres.

« Sur le volet des doctorants envoyés sur les territoires, cela n’a pas fonctionné aussi bien que nous l’espérions. »

Nous avions conçu dans ce sens les « mardis de l’intermédiation », avec séminaire entre doctorants le matin et rencontres avec les adhérents l’après-midi. Mais progressivement, nous avons perdu les doctorants : soit parce qu’ils se sont tellement bien intégrés à la structure d’accueil qu’ils y sont restés, soit au contraire parce qu’ils n’ont pas été bien intégrés dans la structure d’accueil, soit qu’ils ont abandonné leur thèse pour diverses autres raisons.

Avez-vous tout de même des projets où le travail des thésards se passe bien ?

G.V. : Nous en avons au moins deux, mais qui ne sont pas financés en Cifre. Clémence Rebourg travaille sur le projet de sécurité sociale de l’alimentation et sur les questions de justice alimentaire, à l’Agence d’urbanisme.

« C’est un petit changement de modèle mais il fonctionne bien. »

Et Victoria Mure-Ravaud travaille sur les matériaux de construction biosourcés et comment on infléchit ces filières vers l’économie circulaire. Comme elle est financée par le ministère de la Culture, elle n’est pas attachée à une structure comme le sont les Cifre. De fait elle peut choisir ses études de cas et elle s’est intégrée au programme du Cisca, pour travailler comme elle le souhaite auprès de nos adhérents.

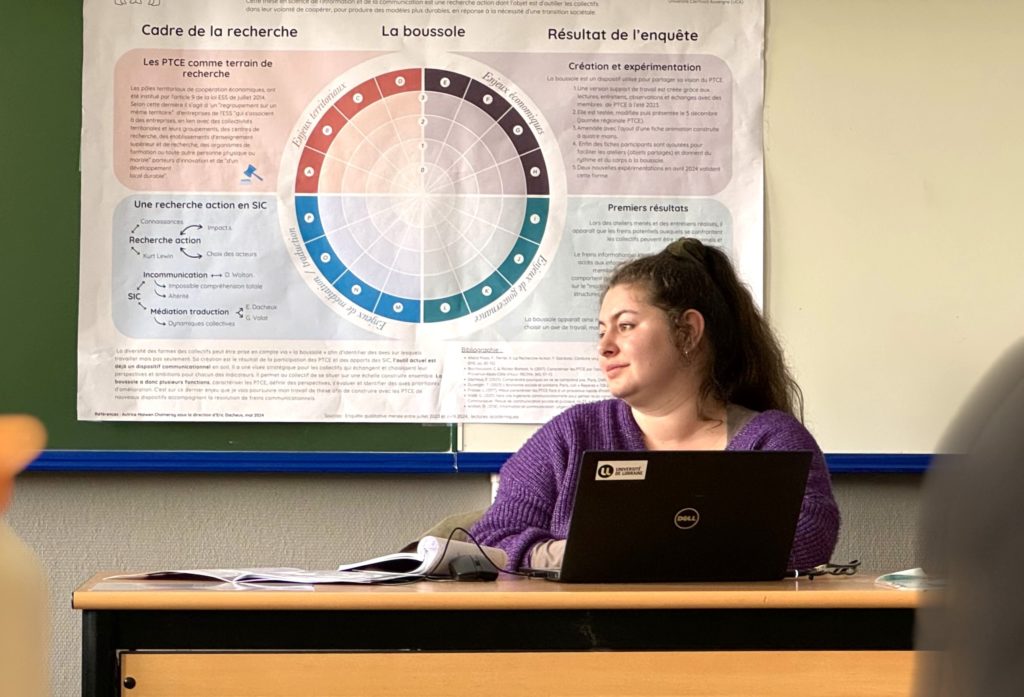

C’est aussi pour travailler de cette façon que nous avons attaché deux doctorantes Cifre à notre propre structure. C’est un petit changement de modèle mais il fonctionne bien. Morgane Dovergne et Maiwenn Chameroy travaillent respectivement sur des projets alimentaires territoriaux (PAT) et sur des Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), auprès de collectivités qui ont mis au pot commun pour financer leur travail, mais c’est nous qui portons leur emploi. Et ça se passe très bien.

Lire aussi l'entretien : « Comment le PAT Grand Clermont et Livradois-Forez développe la résilience alimentaire du territoire, selon Moïra Ango »

Globalement, quel bilan peux-tu faire des projets travaillés par le Cisca ?

G.V. : Notre canevas général, ce sont les archipels, qui sont des thématiques assez larges pour y faire entrer plein de sujets en lien avec l’innovation sociale. A partir de là, trois critères déterminent nos choix : ce canevas général, les sollicitations des acteurs et les appétences de l’équipe.

Par exemple, Anne-Lise Rias était très intéressée par l’entreprise ; le temps qu’elle est restée, elle a développé cet axe. Après son départ, personne ne s’en est emparé. Mais nous avons recruté Vanessa Iceri, plutôt orientée sur les territoires ruraux et l’agriculture. Elle a amené une orientation sur les questions de sécurité alimentaire. Pierre Friedrich, lui, s’est passionné sur le sujet du non-recours au droit, et aujourd’hui nous avons un gros pôle sur ces questions de justice sociale. Quant à moi, j’amène cette question de la co-construction des dynamiques de transition et de résilience.

Ce qui veut dire que vous déterminez des sujets et que vous recherchez parmi vos adhérents qui souhaite travailler sur la question ?

G.V. : C’est plutôt l’inverse. Mais on peut suggérer des thématiques à des adhérents, par exemple en leur signalant un appel à projets pouvant les intéresser.

Par exemple, quand j’ai rencontré la communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans, le président voulait travailler sur la relocalisation des filières locales, et notamment celle du bois, qui est beaucoup exporté vers la Chine. Nous avons écouté, réfléchi, observé le territoire, recherché ce que disent les études scientifiques… et nous sommes revenus avec une contre-proposition. Après négociation et repérage de l’appel à projets approprié, nous sommes partis sur une problématique plus large : sur le fait que le patrimoine bâti tombe en désuétude, sur la précarité thermique des logements, couplée à l’accélération à prévoir des enjeux climatiques. Cette question prend en compte le bois, mais pour que le territoire devienne résilient, il fallait avoir une pensée plus exhaustive sur les matériaux, incluant par exemple le chanvre, le chaume, la terre, etc., dans une vision plus circulaire d’utilisation des ressources.

Le sujet demande aussi une approche démocratique, car culturellement, les territoires ne sont pas forcément prêts à revenir à ces matériaux. C’est là que les ateliers sont utiles. Par exemple on montre la maquette d’un bâtiment et on réfléchit ensemble à ce qui peut être construit en bois, en chaux, en terre crue… Tout le monde manipule la maquette, échange, s’acculture… Aujourd’hui le projet est en démarrage et est très bien enclenché.

C’est-à-dire qu’à partir d’une demande d’une collectivité ou d’un autre organisme, vous commencez par identifier la vraie nature du problème, qui peut être plus profond que ce qui est formulé ?

G.V. : Un autre exemple : une demande de la Mission locale de la Métropole qui pensait avoir un problème de communication pour toucher les jeunes. Elle nous demandait de les aider pour faire des affiches, des outils de communication. Nous avons pensé que le problème était un peu plus profond.

Nous avons commencé par rencontrer, d’abord individuellement, les responsables d’autres services sociaux de la Métropole. Puis nous les avons réunis et nous les avons confrontés à ce que la science a déjà identifié et observé sur cette thématique. A partir de ces échanges, ils ont reconnu que ce n’était pas une histoire d’affiches, mais que les dispositifs n’étaient peut-être pas assez pensés en fonction des contraintes ou des besoins des personnes.

« C’est plus démocratique que de dire ‘voilà ce que la recherche vous dit de faire’. »

Au finale, la problématisation a été le fruit de l’interaction entre ce que les agents avaient observé sur le terrain et ce que la recherche en dit. C’est plus démocratique que de dire « voilà ce que la recherche vous dit de faire ». L’enjeu est qu’ils soient d’accord sur le problème commun à étudier : c’est la première phase de la recherche-action.

Là, nous venons de terminer la deuxième phase, qui était une phase d’enquête terrain associant les agents, pour identifier les causes réelles de non-recours et les réponses à apporter. La phase suivante sera l’expérimentation de ces réponses.

Ce sont donc des actions que mène aujourd’hui l’équipe du Cisca et non plus les doctorants comme c’était prévu au départ ?

G.V. : Exactement. Nous ne sommes pas forcément spécialistes des questions traitées, mais nous allons chercher ce que la littérature scientifique a produit sur ces questions.

Aujourd’hui nous espérons que la convention avec l’UCA va nous donner accès à des chercheurs spécialisés, qui pourraient travailler avec nous selon les questions soulevées, nous-mêmes amenant le savoir-faire sur la co-construction démocratique. Il y aurait une acculturation à avoir. C’est un vrai enjeu.

Pour revenir aux projets en cours, combien en portez-vous ?

G.V. : Trop ! C’est une vraie limite. Dans un sens c’est bon signe : cela signifie qu’il y a un vrai besoin de ce que nous proposons.

Mais le risque, c’est que nous acceptons trop vite les projets parce qu’ils nous semblent importants et passionnants – et aussi parce que nous avons besoin d’apports financiers – mais ensuite il y a un engorgement et nous avançons trop lentement sur certaines demandes.

A l’origine, le but du Cisca était aussi de pouvoir mettre les connaissances acquises sur vos territoires de recherche à disposition des autres adhérents. Qu’avez-vous réussi dans cette dimension ?

G.V. : Cela n’a pas vraiment fonctionné jusqu’à présent. Nous avons beaucoup de rapports à disposition des adhérents, mais ils ne sont pas utilisés car nous n’avons pas les moyens humains pour animer ce transfert de connaissances.

C’est aussi un peu tôt pour en juger, car beaucoup de projets ne sont pas encore à maturité.

« Il y a aussi des connaissances qui se transmettent indirectement. »

Le seul qui ait vraiment fonctionné est celui du Plan communal de sauvegarde d’Orcines, pour lequel nous avons contribué à intégrer les risques systémiques. La commune de Vic-le-Comte nous a sollicités pour accéder à ce travail. Le chargé de mission est venu trois heures échanger avec nous et est reparti avec tous les documents. Car le deal avec les adhérents chez qui nous travaillons, c’est que tout ce que nous produisons est à disposition des autres.

Après, il y a aussi des connaissances qui se transmettent indirectement. Par exemple, je pense que l’animation participative que nous réalisons au Conseil de développement du Grand Clermont a eu pour conséquence que la Ville de Clermont nous sollicite, pour faire quelque chose de similaire avec l’alliance des transitions. Nous nous servons du savoir-faire acquis, des méthodes, de l’ingénierie sur la façon de faire démocratie.

Sur le PCS d'Orcines, lire aussi l'entretien : « « Sans aide de l’Etat, l’équation économique de la transition ne tient pas » affirme Jean-Marc Morvan »

As-tu l’impression que le Cisca a fait avancer le territoire vers une plus grande résilience ?

G.V. : C’est difficile à dire. Je pense que dans les Combrailles ou au Grand Clermont, les orientations n’auraient pas été aussi assumées si on n’avait pas poussé les sujets dans ce sens. Je pense aussi que la question de la justice sociale n’aurait pas été aussi présente dans le Projet alimentaire du Grand Clermont et du Parc Livradois-Forez si on n’avait pas proposé une thèse sur ce sujet.

Quand la Ville de Clermont, pourtant pas adhérente du Cisca, entreprend de former ses 1200 agents sur les questions de transition écologique, de justice sociale, de démocratie et de coopération, sur quatre formateurs, il y a Pierre Friedrich et moi. C’est un signe que nous sommes jugés pertinents…

Pour revenir aux doctorants qui vont au bout de leur thèse, que deviennent-ils ensuite ?

G.V. : C’est un sujet qui nous préoccupe, car il n’y a pas de poste pour eux à l’Université. Nous nous sommes rendu compte que beaucoup d’entreprises seraient prêtes à les faire travailler, dans le cadre de leur RSE, à condition que ce soit défiscalisable. Pour y répondre, nous allons soutenir le projet de création d’un fonds de dotation afin de financer le travail de ces jeunes docteurs travaillant sur les enjeux de transition et de résilience.

« Je ne vois plus aucun frein sur les enjeux de transition et résilience, quels que soient les territoires où on va. »

Par ailleurs, on a aussi des doctorants qui finissent par rester dans les structures où ils travaillent.

Tout cela prouve que les motivations existent sur les sujets que nous portons. Et ça c’est bien. Je ne vois plus aucun frein sur les enjeux de transition et résilience, quels que soient les territoires où on va.

Pour conclure, quelle est ta plus grande fierté ?

G.V. : C’est ce que nous avons réussi à faire collectivement, l’alchimie qui en émerge sur la façon de lier les questions de transformation sociale avec une approche par la recherche-action participative. Nous l’avons ressenti encore récemment dans un colloque à Metz où on nous a renvoyé ça. Je crois qu’on est dans le vrai parce que nous répondons à des préoccupations.

Les défis sont tels aujourd’hui qu’on n’en sortira que par la démocratie ou la guerre. Si on veut éviter la guerre… travaillons notre façon de faire démocratie.

Propos recueillis par Marie-Pierre Demarty, le 6 juin 2024. Photo à la une Marie-Pierre Demarty : Geoffrey Volat dans les locaux du Cisca, lors de notre entretien.

Soutenez Tikographie, média engagé à but non lucratif

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six façons d’aider à ce média à perdurer :

La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.